Воспоминания о Свияжске

«Были такие люди, как неугасаемые лампадки»

О Свияжске советского периода, вере Христовой в безбожное время – в воспоминаниях Татьяны Матвеевой

Трудно, невозможно рассматривать историю Свияжска вне религиозного контекста, в отрыве от Веры Христовой. В рамках иной миссии, ценностной системы, этот город вряд ли появился бы на карте. Люди о Боге помнили в Свияжске всегда. Даже в те времена, когда с закрытием храмов и монастырей, религиозная жизнь, казалось, замерла.

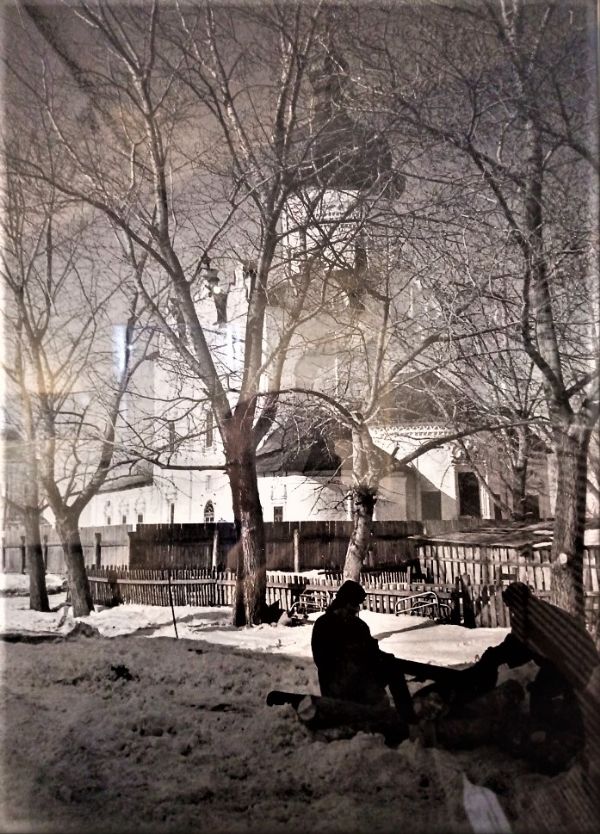

Сегодня Татьяна Анатольевна Матвеева – сотрудник Свияжского музея – заповедника. В летние месяцы регулирует посещаемость Успенского собора в мужском монастыре Свияжска. В 1980-е - молодой специалист, по окончании пединститута была распределена на остров, и застала его таким, каким сегодня Свияжск можно видеть на старых черно-белых фотографиях.

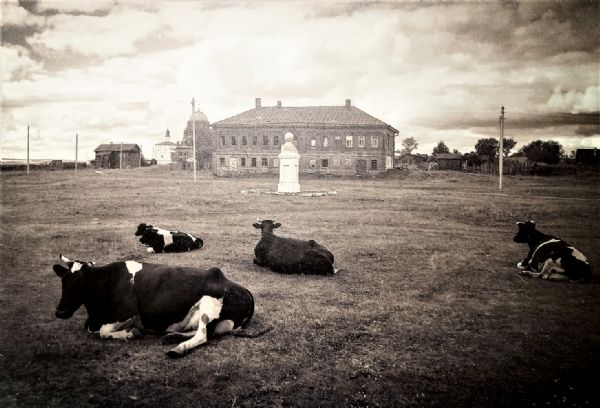

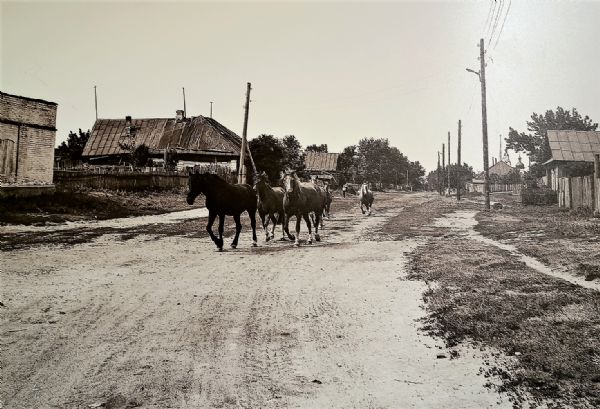

На главной Рождественской площади одиноко стоял бюст Ильича, рядом с вождем мирового пролетариата лежали безмятежные коровы. По острову бродили стайки коз, лошади спасались от палящего солнца под навесом старенького дома. Жители неспешно шли куда-то по своим делам: затерявшийся во времени и пространстве Свияжск жил тихой, размеренной жизнью.

В СВИЯЖСК НА КОНЬКАХ И НА «РАКЕТЕ»

- Богослужения в то время в Свияжске не совершались, - вспоминает Татьяна Анатольевна, - многие церкви лежали в руинах. Но я ездила в храм Петра и Павла в Зеленодольске, в Гарях, который в советское время не закрывался.

В самом Свияжске ощущалась особая атмосфера. Представлялось, как здесь когда то звенели колокола, шел крестных ход, на Пасху народ поздравлял друг - друга.

- Град православного духа, - говорит собеседница, - было понятно, что оказалась я здесь не случайно. Росла среди верующих, святые места были близки моему сердцу.

Выпускница пединститута жила в Зеленодольске, а прямого сообщения с островом тогда не было. В теплое время года, чтобы добраться в Свияжск, приходилось совершать крюк через Казань. Ехать сначала в столицу ТАССР, а затем добираться по Волге на «Ракете» - скоростном судне на подводных крыльях.

На острове у дебаркадера всех приезжающих, по обыкновению, встречал дядя Женя – Праздник - местный мужичок сам себе на уме, которого все знали в Свияжске.

- Помнится, - продолжает Татьяна Анатольевна, - никак не могли уговорить его снять и сменить потрепанную фуфаечку. Вся она была словно изъедена мышами, в дырочках. Но менять ее, дядя Женя, никак не хотел.

Из-за островного положения Свияжска, на работу учительница иногда добиралась несколько экзотическим способом. Зимой, когда лед на Волге был чист от снега, вставала на коньки. Свияжская восьмилетка располагалась в историческом здании гимназии, аккурат у бровки холма, в восточной части острова. Нужно было промчаться километра четыре от поселка Васильево, расположенного на противоположном берегу Волги. В низине на восточном берегу острова, у храма Равноапостольных Константина и Елены - «спешиться». Повесить коньки через плечо на веревочки, бодрым шагом подняться на бровку холма и минут через десять – пятнадцать быть уже на работе. В сам же поселок Васильево ходила электричка из Зеленодольска.

Сложнее приходилось в межсезонье, когда навигация закрывалась, не было еще крепкого льда на Волге. Молодой специалист и коллеги подолгу не виделись с родными. Жили в общежитии, на втором этаже дома - усадьбы бывшего Ольгинского приюта трудолюбия в Александровском переулке. О хороших условиях можно было только мечтать.

По старинке топили печи, и в общежитии, и в Свияжской восьмилетке, где Татьяна Анатольевна преподавала химию и биологию.

Местные ребята шутили:

- Девчонки, вы печку-то топить умеете? Надо дровишки через трубу подкидывать. Иначе гореть не будут.

В местной школе – восьмилетке обучались человек тридцать мальчиков и девочек. Все ребята были свияжские. Истопник, как это часто в те времена случалось, водил крепкую дружбу с граненым стаканом, куда наливается известная всем «веселящая» жидкость. Иногда «специалист по отоплению» проявлял чрезмерное рвение в деле изъяснения любви к граненому стакану, и тогда…

- На уроке сидели в одежде, - вспоминает собеседница, - грели стержни шариковых ручек дыханием, чтобы они лучше писали.

В современном Свияжске, гости, узнав об условиях обучения местных школьников, искренне восхищаются. Детей не много, образование у них, считай, индивидуальное. Тепло, светло. Учатся мальчики и девочки в школе, из которой открываются чудесные виды на природу. Есть чем восхищаться: в большом городе, разве где, встретишь такое?

ГОСПОДЬ НЕ ОСТАВЛЯЛ ИЗЛЮБЛЕННОГО СВОЕГО ДЕТИЩА

Не слышно, было, в Свияжске колокольного звона, не видно священнослужителей. Но Господь имел попечение о жителях удивительного града на Волге - через людей.

По воспоминаниям Татьяны Матвеевой, светом в окошке для свияжцев стал директор Свияжской коррекционной школы Владимир Григорьевич Трифонов (школа для слепых и полуслепых детей находилась в комплексе зданий ремесленного училища и пожарного обоза).

- Были такие люди, как неугасаемые лампадки, - рассказывает педагог, - сейчас таких трудно встретить. К Владимиру Григорьевичу обращались с тысячей вопросов, он даже в семьи приходил, мирил, помогал разобраться в сложных отношениях.

- Книгу о такой уникальной личности надо писать, - считает Татьяна Анатольевна, - да, жаль никто не сподобился. Владимир Григорьевич был убежденным общественником. Отстоял нашу школу, ее хотели закрыть, коллектив расформировать.

Вопрос был отнюдь не праздный. Пришлось бы разлучать детей с семьями, отдавать их в другие школы, устраивать в интернаты, съемные квартиры. Но Владимир Григорьевич обошел, многие кабинеты и убедил чиновников, что закрывать школу не нужно.

- Душа у него болела за людей, - добавляет собеседница, - в своей коррекционной школе хлопот Владимиру Григорьевичу хватало, а он еще о нас заботился.

Таким же отзывчивым человеком, по словам Татьяны Матвеевой, была Галина Константиновна Жаркова, воспитатель коррекционной школы:

- Бывало, забьют Жарковы скотину – так, обязательно свежим мясом поделятся, - рассказывает она, - Галина Константиновна знала, что стол учителя бедноват и приносила продукты, чтобы хоть как-то разнообразить их меню.

В Свияжске судьба свела Татьяну Анатольевну еще с одним удивительным человеком – Всеволодом Владимировичем Азбукиным - мастером Свияжского реставрационного участка Татарской специальной научно-реставрационной производственной мастерской (ТСНРПМ).

Всеволод Владимирович непосредственно отвечал за организацию работ по сохранности храмов, некоторые их которых берегли даже в советское время. Предметом его особой заботы были Никольская трапезная церковь и Успенский собор на территории Успенского мужского монастыря. В самой обители находился филиал Республиканской психиатрической больницы.

Учреждение это было специфическим, но, оказывается, выполняло еще и социальные функции - шефствовало над Свияжской общеобразовательной школой – восьмилеткой. Дело в том, что у больницы были некоторые возможности. Пациенты, в период ремиссии болезни, могли использоваться на хозяйственных работах. Учреждению выделялись материалы, излишками которых оно могло поделиться.

Поэтому пути сеятелей разумного, доброго и вечного и сотрудников психиатрической лечебницы часто пересекались.

Каждый новый педагог не упускал возможности побывать в Успенском монастыре и осмотреть старинные храмы. И тут ему на помощь приходил Всеволод Владимирович Азбукин, который прекрасно знал историю древнего монастыря.

- Разве не чудо? - задается вопросом Татьяна Анатольевна - Спустя сорок с лишним лет вновь могу видеть древние фрески, которые впервые рассмотрела в 1980-е вместе с Всеволодом Владимировичем. Работаю при самом Успенском соборе. Удивительным образом складывается Промысел Божий.

Много интересного узнавали из уст Всеволода Владимировича собеседники. В том числе и о фактах, о которых в то время было принято не распространяться. О размещавшихся в монастыре колониях, гибели заключенных, из-за голода, тяжелых условий содержания.

В 1980-е годы и сам Успенский монастырь выглядел отнюдь не презентабельно, как сегодня. В центре обители находился прогулочный двор из дощатого забора, для пациентов психиатрической лечебницы.

- Везде, где только можно сушилось белье, - вспоминает Татьяна Анатольевна, - даже летом многие больные были в шапках – ушанках. Обувь надевали на одну ногу, без слез не взглянешь.

-Печальные, очень печальные бывали истории. как-то со мной на "Ракете" в Свияжск три барышни. Ухоженные: причесочка, маникюр, модные платья. А потом, совсем скоро, я их увидела в психиатрической лечебнице: без помады, в халатах на два размера больше. От былого лоска не осталось и следа. Просто их обычным рейсом везли в больницу.Всеволод Владимирович был человеком старательным и обстоятельным, умел находить с людьми общий язык, организовывал работу специалистов.

- Он находился на своем месте, - подчеркивает собеседница, - проделал очень большую работу по сохранению храмов. Видно, в трудные времена Господь избирает таких людей, как Владимир Григорьевич Трифонов, Всеволод Владимирович Азбукин, Галина Константиновна Жаркова, других, чтобы жизнь не погрузилась во мрак.

ДУША – ХРИСТИАНКА ОКАЗАЛАСЬ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, БЕССМЕРТНОЙ

Один из феноменов советского прошлого – добрые человечески отношения, чувство локтя, товарищество, стоическое отношение к трудностям.

- Не помню, чтобы люди роптали, - вспоминает Татьяна Анатольевна, - мы и мечтать не могли о таких условиях, как сегодня. Кран открыл – вода потекла, печи топить не надо, почти везде газ. А народ все сетует и сетует.

Вместе с Татьяной Матвеевой в Свияжск по распределению приехали молодые специалисты - девушки из Владимира. Сами выбрали остров, не знали, какие трудности их здесь ожидают. Думали, сюда проще добираться. Сел в Казани, в речпорту, на «Ракету», заплатил рубль и через сорок – сорок пять минут - ты уже в Свияжске. Про межсезонье, когда сообщения нет, не сообразили. А когда картина прояснилась, приняли ситуацию, как должную.

- Никогда - ничего дурного про Свияжск не говорили, - уточняет собеседница, - работали, как все.

В 1980-е в утопические идеи «светлого будущего» уже мало кто верил. Антирелигиозный угар несколько рассеялся.

Профсоюзной и партийной организации на работе, по-прежнему, лучше было бы не знать, что у тебя дома хранится святая икона. Но оставшись наедине, человек прибегал к молитве, особенно в трудную минуту.

- Набожных людей было много, - рассказывает Татьяна Анатольевна, - просто прилюдно об этом не говорили. Моя бабушка каждый день вставала на молитву перед святым образочком.

Иногда сама судьба преподносила неожиданные подарки. Сестра Татьяны Матвеевой снимала квартиру, а ее подруга, оказалась верующим человеком.

- Учила меня творить Иисусову молитву, - признается преподаватель, - вместе ее заучивали.

Люди любили, дружили, помогали друг - другу и в советское время.

- Отношения были лучше, - убеждена Татьяна Анатольевна, - меньше беспокоились о деньгах, больше о совести.

Объяснение этому феномену можно найти в трудах православных богословов. Душа всякого человека изначально – христианка. Это начало проявляется во все времена, если речь не идет об окончательно «оскотиневшейся» личности.

Да, жизнь в то время отличалась многими странностями. Вожди кричали, что Бога нет, и сами же воровали строчки из Писания. Рушили храмы и пытались учить людей добру.

Но в стремлении воспитать нового человека, ничего принципиально нового придумано не было. Моральный кодекс строителя коммунизма – основополагающий идеологический документ того времени, представлял собой собрание переиначенных истин из Нагорной проповеди Спасителя.

Оказалось, душа христианка, действительно, бессмертна. Она была жива, были живы и произраставшие от нее христианские добродетели. Хотя и могли называться иначе: равенство, братство, чувство локтя, коллективизм или как-то по-другому.

ИЗ ДВЕРЕЙ ХРАМА ВИДНЕЛАСЬ КОММУНАЛКА

Богослужения в Свияжске возобновились во второй половине 1990-х годов. Наступила другая эпоха. Сельской учительнице особенно запомнилась одна из литургий в Сергиевском храме Иоанно – Предтеченского женского монастыря.

- Служил отец Кирилл (Коровин), - вспоминает Татьяна Анатольевна, - в то время - наместник Свияжского Успенского мужского монастыря. Я к нему, с исповедью, прямо животрепещущей. Был у меня один момент смущения. Увидела молодого монаха Мефодия и подумала: «Как же он в столь юных-то летах понесет такой Крест? Крест-то тяжелый?» Говорю батюшке: «У вас тут совсем молоденький монах подвизается – Мефодий (ныне епископ Альметьевский и Бугульминский). Не рано ли ему такие труды-то на себя возлагать?» А он мне отвечает: «Раз брат Мефодий так решил – значит, все взвесил. Не сомневайся: справится».

- Многого тогда не понимала еще, - рассуждает собеседница, вспоминая этот эпизод, - кто такие монахи? Любимые дети Господа. Люди, которых Он призвал к особому служению. Сам Господь помогает им сделать правильный выбор. Вот и Мефодию помог. Он приезжает в Свияжск, выглядит очень степенно. Тогда был - худенький-худенький. Болел часто. Это-то и смущало.

Богослужения в Свияжске возобновились, но граница между прошлым и настоящим еще долго оставалась условной.

- Сосуществовали два разных мира, - делится сохранившимися в памяти впечатлениями Татьяна Анатольевна, - в храме возносилась молитва к Богу, слышна была херувимская песнь. Здесь думалось о вечном, возвышенном.

А в нескольких десятках метрах, в бывшем сестринском корпусе Иоанно – Предтеченского женского монастыря находилась коммуналка, где варили, жарили, гремели посудой. Тут же носилась детвора, курили мужики.

- Как-то свекровь ссорилась с мужем, - добавляет в воспоминания еще одну деталь свидетельница давних событий, - говорили на повышенных тонах. Дело житейское, но в храме напротив коммуналки в это время могла идти служба.

До настоящего возрождения Свияжска оставалось еще далеко, никому было неведомо, какие реалии нарисует будущее. Но скрипучие двери лагерных бараков давно слетели с петель и канули в небытие, прежняя жизнь неумолимо отсчитывала последние дни.

В конце 1990-х явственно ощущалось, что самое трудное – уже позади.

Валерий Яковлев

На фотографиях: Татьяна Матвеева, дядя "Женя-Праздник". Авторы черно-белых фотографий: Е.Канаев, Ф.С.Губаев, Ю.И.Фролов. Фотографии из экспозиции Свияжского музея - заповедника.

Другие новости раздела

18.09.2025

18.09.2025 21

2118 сентября Церковь чествует память пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.

Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Они происходили из рода Ааронова: святой Захария, сын Варахии, был священником в Иерусалимском храме, а святая Елисавета была