Памяти художника

Памяти художника

Его творчество было сродни высокому монашескому служению

О Максиме Шешукове: традиционалисте и новаторе

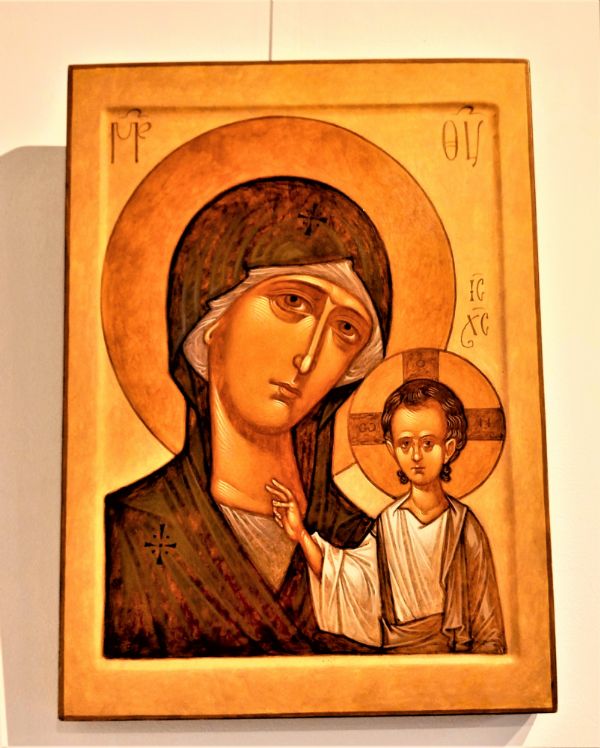

В храмах Успенского мужского монастыря можно видеть разные иконы: старинные, подаренные, изготовленные в иконописных мастерских. Вместе со всеми этими святыми образами, здесь, верующего человека встречают иконы работы Максима Шешукова (1965-2024) , много лет жившего и творившего в Свияжске, оставившего яркий след в истории современной иконописи.

Максим Шешуков – художник, иконописец, мастер работ по керамике, родился в Казани. Исколесил многие места в Советском Союзе, в России. Одно время жил в Москве, имел блестящие перспективы, но духовные и исторические корни связывали его со Свияжском – землей предков. Видимо, в том числе и поэтому, однажды, оставив шумную столицу, он отправился на берега Волги, и, ступил на землю предков. В начале 2000-х годов, Шешуков с супругой приобрели в Свияжске небольшой участок земли с домиком, весьма отдаленно напоминавшем некое подобие жилища. В холод, например, находиться, в этом самом «жилище», было совершенно невозможно. Неизвестно, как развивались бы события дальше. Но, тогдашний наместник Успенского мужского монастыря, отец Силуан, любезно предоставил иконописцу помещение: и под мастерскую, и под жилье. В то время, Успенский монастырь владел подворьем: храмами и постройками бывшей Иоанно – Предтеченской женской обители Свияжска. Весь комплекс был передан в ведение мужского монастыря, ввиду временной невозможности возродить монастырь женский. Места было более чем достаточно. Здесь, в построенном, еще в период императорской России, на средства баронессы Жомини (и подаренном женскому монастырю) двухэтажном, старинном доме, нашлось пристанище и для Максима Шешукова. Сегодня, детище баронессы Жомини, выглядит весьма солидно. Здесь выполнен ремонт, открыта трапезная. Возрожден и женский монастырь, гости которого, принимают пищу в этой самой трапезной, любуясь, открывающимися из окон видами реки Свияги. Но прежде, здание, отнюдь не производило столь благостного впечатления. Это был обшарпанный дом с плохеньким отоплением. Жить в нем, могло нравиться, разве что, увлеченным своим делом неисправимым романтикам. Между тем, в этом невзрачном тогда здании, окончательно сформировался настоящий художник с большой буквы, мастер, каких в России – единицы. С 2006-го по 2016 годы, на территории Иоанно - Предтеченского женского монастыря находилась творческая мастерская Максима Шешукова. Здесь, в бывшем доме баронессы Жомини, он писал иконы, изготавливал изящные керамические изделия, в его мастерской работала небольшая артель. На территории монастыря, еще в полной мере не действовавшего, в одном из помещений была открыта небольшая арт - галерея, дизайн которой оформил сам художник.

Максим Шешуков относится, к тем, не испорченным советской атеистической идеологией молодым людям, которые на волне духовного возрождения России, одними из первых, начали обучаться иконописи. В 1990-е, он, по набору, оказался среди тех, кому посчастливилось учиться в мастерской Владимира Щербинина при Сретенском монастыре в Москве. В дальнейшем, Максим Шешуков тридцать лет занимался иконописным ремеслом, в совершенстве овладел классической школой иконописи. К слову сказать, в своем призвании был настоящим подвижником. В молодости, случалось, собирал облепиху на Алтае, мандарины в Абхазии, продавал картины на московском Арбате, чтобы свести концы с концами, но дело, которое начал, не оставил. С именем мастера связано возрождение древнерусской школы иконописи, опирающейся, в свою очередь, на традиционную школу византийского направления. Художник внес большой вклад в популяризацию этого удивительного феномена, являющегося основой основ иконописи.

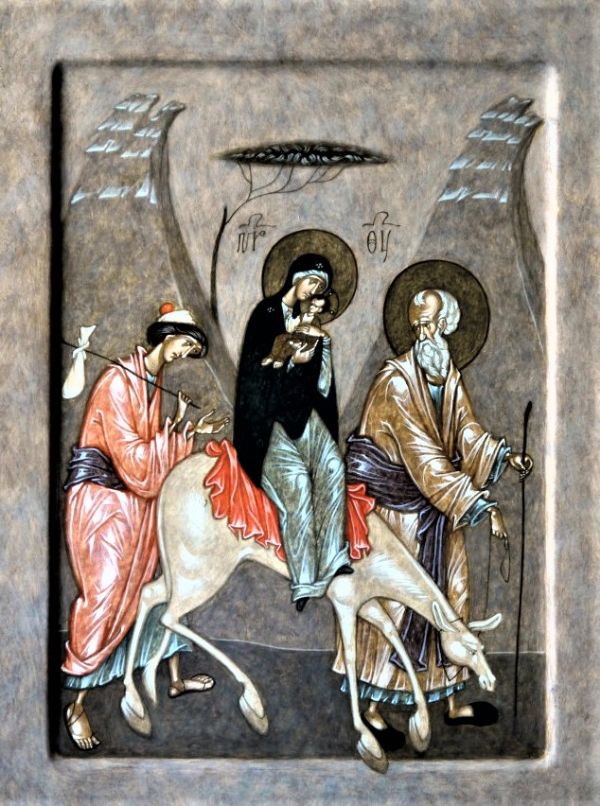

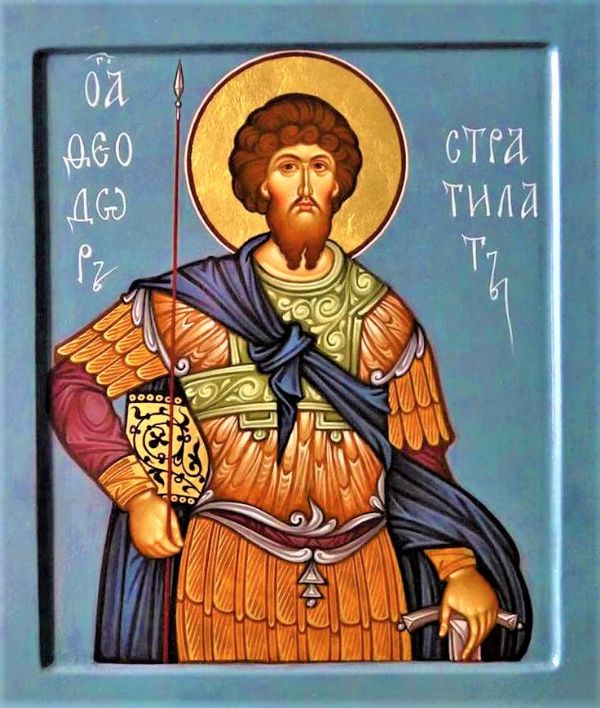

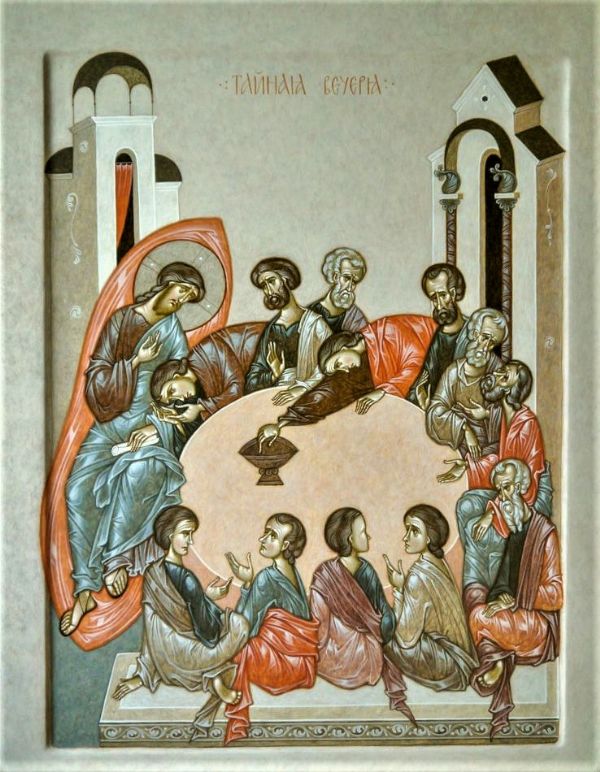

Для его работ характерна ярко выраженная авторская интонация. Если можно так сказать – «штучность» изделий. Нет иконы, выполненной методом «большого потока», каждая индивидуальна. Со своей небольшой артелью мастер изготавливал иконы так, как это, в древности, делали «икономазы». На деревянной основе, с использованием левкаса (особой грунтовки), минеральных красителей – темперы, олифы и так далее. Эта технология, в сочетании с особым почерком, сделала работы Максима Шешукова узнаваемыми. В наши дни, перед ними возносят молитвы во многих и многих храмах.

Редко можно встретить мастера, чье творчество было бы сродни высокому монашескому служению. В отношении Максима Шешукова, такого рода оценки, напрашиваются сами собой. Подобно иноку, который несет сокровенное свое служение и сторонится публичности, Максим Шешуков не говорил о своей миссии громко, возвышенно. Процесс изготовления икон называл рутинным, хотя и не исключал того, что чудо свойственно иконописи. Он не стремился к публичности, находился весь в работе, как, наверное, и, подобает настоящему художнику.

Святые образы Максима Шешукова в храме напоминают о том, что перед нами - традиционалист, поборник древнего благочестия. Но он известен, и, как автор новаторского направления. Предметом дискуссии стали его работы иконографического типа, живопись в «иконном стиле», «иконы» - картины, которые он начал писать уже в зрелый период. В этих работах, библейско-евангельские сюжеты, персонажи, изображены не в строгом соответствии с каноническими требованиями - в форме вольной авторской интерпретации. Здесь присутствуют и гротеск, и легкая ирония, и непосредственность. Сам мастер, объясняя новое в его творчестве веяние, приводил пример партитуры. Ее можно исполнить строго по нотам, а можно с вариациями. Живопись в иконографическом стиле, по его мнению, – это вариации.

Вне сомнения: «иконы» - картины более органично смотрятся в музейном зале. У них есть свой, довольно большой круг ценителей. Однако, нужно сказать, что, хотя, они и вызывают споры, нельзя исключать и их духовно – просветительскую значимость. Эта ситуация требует некоторого пояснения. По мере освобождения от «хлама бытия», человек перестает воспринимать Истину – Бога поверхностно, исключительно через внешнее благолепие. Иконы для него становятся – живыми собеседниками, красоту в них, в художественном смысле, он не ищет. Но на начальном этапе, когда, еще, человек, не живет одним лишь стремлением собрать «саквояжик» с трудами праведными, чтобы удостоиться стать гражданином Царствия Небесного, эстетика имеет определенное значение. Для кого-то, изображения иконографического типа могут стать первым шагом к поиску Истины. Никто, никогда не знает, при каких обстоятельствах и, собственно, как, открывается True – Бог. Работы Максима Шешукова в новаторском стиле – еще одно тому подтверждение.

Нужно время, чтобы понять, станут ли работы иконографического типа новым направлением в искусстве. Появятся ли подражатели, продолжатели дела. Что будет преобладать, у аудитории, при знакомстве с ними: художественно-эстетическое начало или миссионерски – просветительское? Большое, как известно, видится на расстоянии.

Валерий Яковлев.

Фотографии из общедоступного ресурса в интернете и экспозиции Свияжского музея – заповедника.

Другие новости раздела

17.10.2025

17.10.2025 26

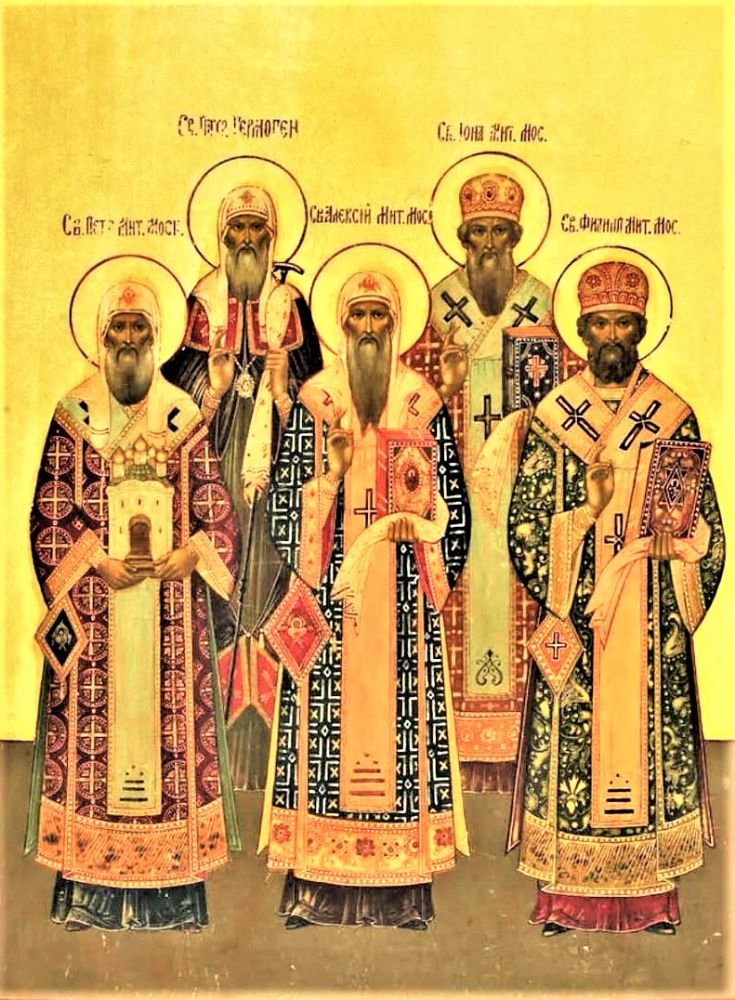

2618 октября Церковь чествует память святителей московских Петра, Алексия, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона…

В этот день святая Церковь отмечает память святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев. Своей праведной жизнью и безупречным пастырством эти